第32回 なぜマリラは、アンのおしゃべりに耳を傾けてしまうのか?

南野モリコ

アンのおしゃべりには「問いかけ=質問」が溢れている

腹心の友の皆さん、そうではない皆さん、ごきげんよう! ようやく暑さもやわらぎ、外出しやすくなってきましたが、まだ油断できませんね。もうしばらく妄想のプリンス・エドワード島に逃げ込むことにいたしましょうか。

さて今月は、なぜマリラはアンのおしゃべりに聞き惚れてしまうのか、深読みしてみました。「ふーん、そんな見方もあるのね。絶望のどん底のアイスクリームってどんな味かしら」などと考えながら、気楽にお読みください。

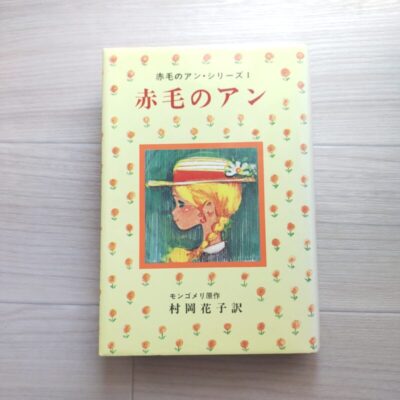

『赤毛のアン』村岡花子訳(ポプラ社、1978年)。写真:南野モリコ

『赤毛のアン』は、カナダはプリンス・エドワード島のアヴォンリー村に住むカスバート兄妹のところに、「男の子と間違って」女の子のアンが孤児院から送られて来るところから物語は始まります。

ブライトリバー駅まで迎えに来たマシューは、男の子の代わりにアンがいるのに気づきますが、気弱で口下手な性格であることから、「とりあえず家に連れて帰って話を聞こう」とアンを馬車に乗せます。ところが、アンはマシューが最も苦手とするおしゃべり好きな女の子だったのです。

読者の中には、「あ~、こういう主人公、苦手。読むのやめようかな」と思った人もいるでしょうね。かくいう小学校4年生の筆者モリコもそうでした。児童文学のヒロインは、明るく正しいが王道。それがおしゃべり好きときたら、道徳観を押し付ける説教ガールかもしれませんからね。

しかし、女の子のおしゃべりが苦手なマシューが、アンのおしゃべりは気に入ります。初めこそ、「小さな女の子にしてはおしゃべりが過ぎる」とイライラしていたマリラも、いつの間にかアンが次に何を言うか心待ちにしている自分に気が付きます。

なぜマリラは、アンのおしゃべりに魅了され、耳を傾けるようになったのでしょうか?

それは、アンには天性の「問いかける力=質問力」があるからではないかと深読みしました。

アンの質問力と言われてもピンと来ないかもしれませんね。でも、彼女の長ーいおしゃべりを注意して読んでみてください。疑問文が多いことに気が付きませんか?

第4章の朝の場面でも、アンを起こしに屋根裏部屋まで来たマリラに、「こんな朝には世界中を愛している、っていう気にならない?」「おばさんは、小川がどんなに陽気か気付いたことがある?」と、2回も問いかけていますよね。

アンのおしゃべりは明るくユーモアがあり、生きる喜びに溢れていて魅力的であるのはもちろんのことです。しかし、いくら話す内容が明るく楽しいものであっても、相手の反応などお構いなしに話し続けられるだけでは、聞いている方も疲れてしまいますよね。

アンは心に思い浮かんだことを自由に話しているように見えて、実は相手の反応を意識して問いかけをしています。もっとも、おしゃべりなアンは、マリラの返事を待たずにしゃべり続けてしまうのですけどね。

アラン牧師夫人が日曜学校の先生になった時にも、アンは「質問するのは上手なの」と言っています。アン自身、自分のおしゃべりに質問力があることに気が付いているのかもしれませんね。ま、単なる深読みですけどね。

アンの「質問力」は、ひとりぼっちの寂しさを埋めるために生まれた?

グリーン・ゲイブルズにやって来る以前のアンは、両親を失くした孤児であり、愛情を込めて世話をしてくれる大人がいなかったため、彼女は常に「無音」の中にいました。アンがおしゃべりになったのは、「無音」に打ち勝つためではないかという考察は本稿第25回で書きました。

孤児院からプリンスエドワード島に来るまでの道中、好奇心が強いアンは、スペンサー夫人に「千回も質問」し、「お願いだから質問しないで」と言われてしまいます(第2章)。生まれてからずっと愛に飢えていたアン。千回もの質問は、スペンサー夫人にまでも愛を求めたからではないかと想像すると切なくなります。

エドガー・H・シャインは、『問いかける技術』(英治出版、2014年)で、「質問は自分を相手より一段低位置に置くことになる」と書いています。問いかけとは、謙虚な行為なのです。

グリーン・ゲイブルズに着くまでは「自分の家ができる」と幸せで喜びいっぱいだったのが、「男の子ではないから要らない」と言われた時、「おばさんは絶望のどん底にいたことがある?」とマリラに問いかけています。名前を聞かれた時にも、「コーデリアと読んで頂けますか?」とクエスチョンマークを付けて訴えていますね。

マリラにとっては突拍子もない問いかけですが、前者は「あなたは絶望のどん底にいたことがないから私の気持なんか分からないのよ」と一方的に決めつけられるより柔らかく、後者も「コーデリアと呼んでください」と言われるより、「呼んでくれませんか?」と問いかける方が、お願いする気持ちがより感じられます。

マリラにとってもアンがやってきたのは想定外のことなのです。アンが問いかけをせずに断定して話していたら、マリラも責め立てられた気持ちになり、2人の間に気持ちが通うことはなかったかもしれませんね。

アンのおしゃべりは時に2ページにもわたる長い長いものもありますが、相手に答えを促す「質問」や「問いかけ」が随所に挟まれています。アンのおしゃべりは、人とのコミュニケーションを求めるものであり、相手への配慮があるから、時に聞き惚れてしまうこともあるのでしょうね。ま、単なる深読みですけどね。

参考文献

モンゴメリ著、松本侑子訳『赤毛のアン』(文藝春秋、2019年)

[ライタープロフィール]

南野モリコ

『赤毛のアン』研究家。慶應義塾大学文学部卒業(通信課程)。映画配給会社、広報職を経て執筆活動に。

Twitter:南野モリコ@赤毛のアンが好き!ID @names_stories