第9回 種田山頭火と五輪真弓の「煙草のけむり」

スージー鈴木

日本の名作小説を読んでみようと思い、この連載を始めた。それなりの発見や感動があったり、前回の『人間椅子』にはいたく感心したりしたものの、根本的なところで、音楽ほど心を揺り動かすものには出会っていない。

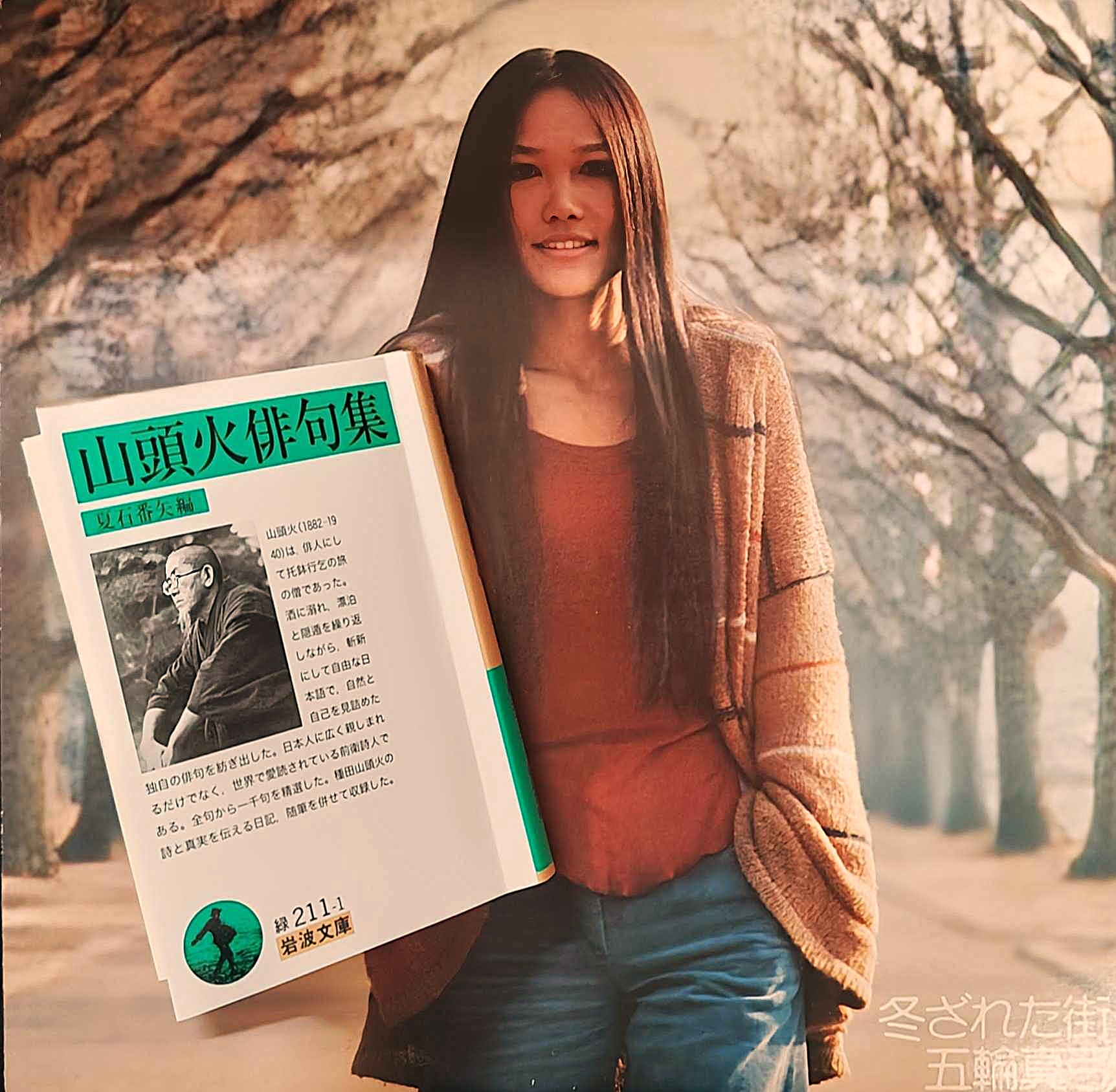

もしかしたら小説というジャンルとの噛み合わせが悪いのではないか。ちょっとまどろこっしいのではないかと思い始め、なら俳句はどうだろうと思ったのだ。そして手に取った夏石番矢編『山頭火俳句集』(岩波文庫)。当たり。これは新しい体験だった。

種田山頭火――言うまでもなく自由律俳句の有名俳人である。手を出したのは、かつてCMで接した彼の句が、ずっと頭の中に残っていたからだ。

《さてどちらに行かう風が吹く》

これはいい。いかにも傑作句に対して、いかにも凡人の感想で申し訳ないが、猛烈に旅に出かけたくなる。青春18きっぷを握りしめて、JR大宮駅の改札に立ちたくなるではないか。東北線か上越線か川越線か、さてどちらに行かう――。

さて、俳句集なるもの、小説とは異なる読み方をしなければならないだろうと考えた。私が選んだのは、山のように載っている数々の句の中から、気に入ったものに、ペンで印を付けていくというものだった。自由律俳句とはスピードだと、直感的に思ったのだ。

パーッと読み飛ばして、たまにグッとくるピンと来る句がくれば、ブレーキをかけて、じっくり味わう。こういうのがいいだろう。そうして『山頭火俳句集』から選び出された句を、いくつか書き出してみる。

《これが別れのライスカレーです》

《父によう似た声が出てくる旅はかなしい》

《一人が一人を見送るバスのほこり》

《血がほとばしる、わたしのうつくしい血》

《ともかくもけふまでは生きて夏草のなか》

《むしあつくやつとホームイン》

《窓が人がみんなうごいてさようなら》

俳句素人として勝手に言わせてもらえば、自由律俳句とは、まずは、静止画を楽しむようなものではないだろうか。文字数からも季語からも解放された、人生のある1シーンの切り出しを楽しむ。「むしあつくやつとホームイン」という静止画を脳内で現像して心に焼き付ける楽しみ。

そしてもうひとつ、静止画だけでなく、その静止画に込められたストーリーを想像して味わうもののようにも思った。上の句の中でも、特に「ともかくもけふまでは生きて夏草のなか」などは、夏草という静止画に至るまでの、疲労感溢れる人生の積み重ねが迫ってくるではないか。

という自由律俳句の楽しみ方の中で、もっとも印象に残ったものがこの句だ。

《煙草のけむり、五十年が見えたり消えたり》

冬ざれた街には種田山頭火がよく似合う。

■種田山頭火と五輪真弓による「煙草のけむり」の「連作」

五輪真弓に『煙草のけむり』という歌がある。初めて聴いたのは、40年近く前だろうか。歌詞はこちらで見てほしい。

煙草のけむりの向こう側で「あなた」が現れて消える歌。脳内に浮かび上がるのは、ブラウン運動をする煙草のけむりを撮影した静止画だ。しかし、その静止画に「あなた」との出会いと別れの経緯が裏書きされている。つまり静止画にもかかわらず、動画のようなストーリーが組み込まれているように感じる。

対して、山頭火は「煙草のけむり、五十年が見えたり消えたり」と煙草のけむりに、何と50年もの時の流れを組み込んだ。

そして種田山頭火と五輪真弓による「連作」を味わって、最後の最後に心に残るのは、我々が日々大騒ぎしながらの恋愛も人生も、所詮、すべては煙草のけむりのようなものだという一種の諦観ではないか。

私は現在58歳。還暦という河を超える日も間近だ。煙草はとうの昔にやめてしまったが、脳内に煙草のけむりをくゆらせると、ストーリーが見えてきたではないか。思い切って書いてみる。

《煙草のけむり、このちっぽけな五十八年》

生まれて初めて作った自由律俳句、のつもりである。

[ライタープロフィール]

スージー鈴木(すーじーすずき)

音楽評論家、小説家、ラジオDJ。1966年11月26日、大阪府東大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。音楽評論家として、昭和歌謡から最新ヒット曲までを「プロ・リスナー」的に評論。著書・ウェブ等連載・テレビ・ラジオレギュラー出演多数。

著書…『大人のブルーハーツ』(廣済堂出版)、『サブカルサラリーマンになろう』(東京ニュース通信社)、『〈きゅんメロ〉の法則 日本人が好きすぎる、あのコード進行に乗せて』(リットーミュージック)、『弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる』(ブックマン社)、『中森明菜の音楽1982-1991』(辰巳出版)、『幸福な退職 「その日」に向けた気持ちいい仕事術』『サザンオールスターズ 1978-1985』『桑田佳祐論』(いずれも新潮新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『平成Jポップと令和歌謡』『80年代音楽解体新書』『1979年の歌謡曲』(いずれも彩流社)、『恋するラジオ』『チェッカーズの音楽とその時代』(いずれもブックマン社)、『ザ・カセットテープ・ミュージックの本』(マキタスポーツとの共著、リットーミュージック)、『イントロの法則80’s』(文藝春秋)、『カセットテープ少年時代』(KADOKAWA)、『1984年の歌謡曲』(イースト新書)など多数。