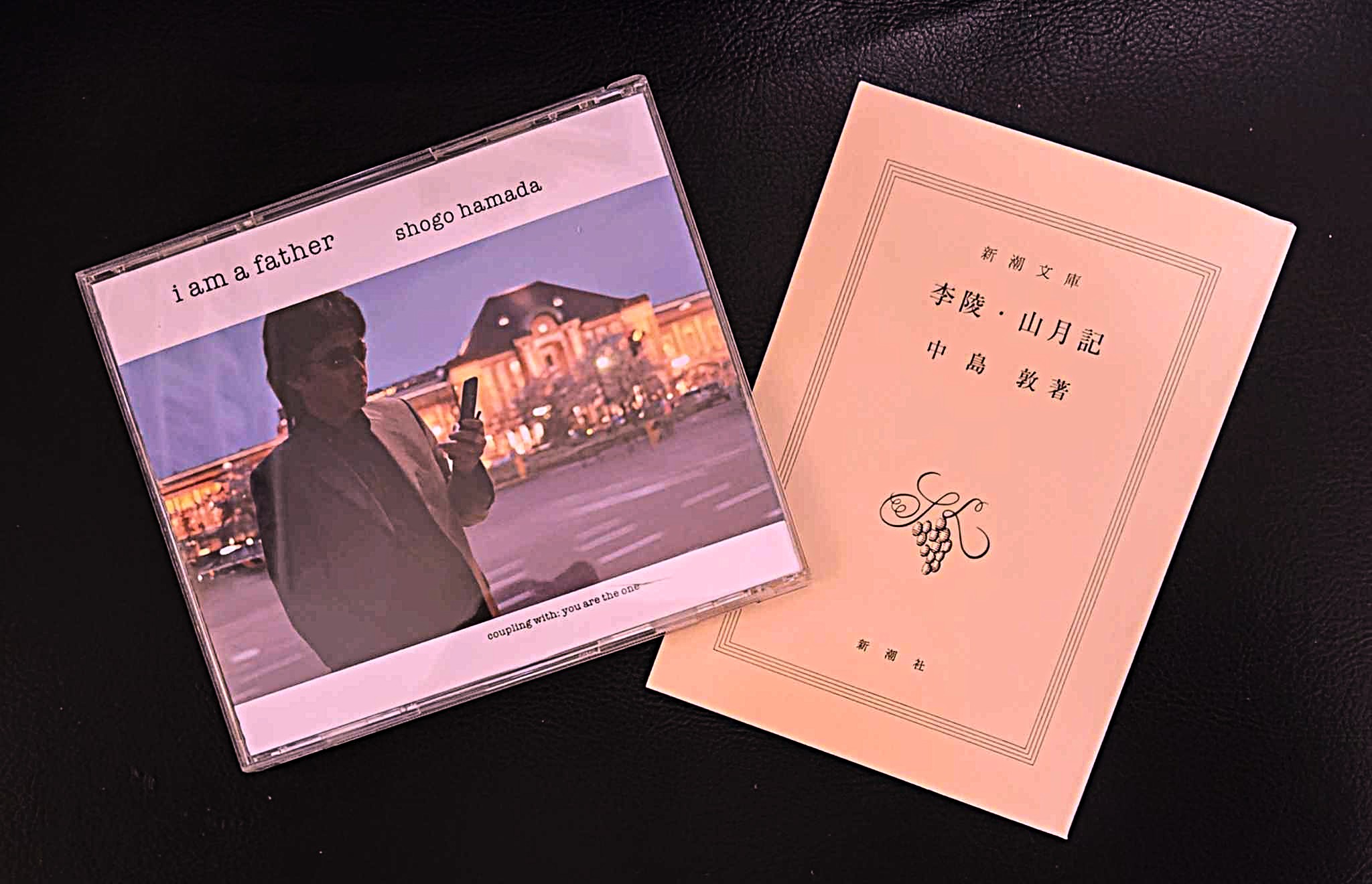

第10回 中島敦『山月記』と浜田省吾『I am a father』

スージー鈴木

今回は初見ではなく、どうしても読み返したくなった作品だ。中島敦『山月記』。高3の国語の教科書に載っていたもの。なぜ憶えているかというと、思春期の少年の心情にビッタリと合ったから。

以下、ちょっとひねって、あらすじ(結末を除く)を現代の日本を舞台にして紹介する(主人公の名前も日本風に)。

〈秀才「李山徴一」は一旦、高級官僚になるも、上司や政治家にこびへつらうのがどうにも苦手で、詩人になることを決意。しかし、詩なんかでは家族を養っていけないことが分かり、田舎の一地方公務員として復帰する。高級官僚時代の同期はみんな出世していて、屈辱を感じ、最後には発狂して、虎になってしまう。

ある日、李山徴一のかつての友人「袁川傪太」とその部下が、虎に襲われる。その虎は――もちろん李山だった。久々に腹を割って話すと、どんどん人間から虎に変化している最中なのだと李山が告白する。

そして、人間としての記憶のあるうちにと、袁川傪太に、自分の詩を書き取らせた。李山徴一によれば、虎になってしまった本当の理由は、自分に詩の才能のないことを周囲に隠そうとした「臆病な自尊心」と「尊大な羞恥心」のせいだったという――〉

この「臆病な自尊心」と「尊大な羞恥心」こそが、思春期の少年の心にぶっ刺さったのだ。高3といえば、自己顕示欲&自尊心MAXの時代。李山徴一の心理的格闘は、レベルこそ違え、当時の私たちの格闘でもあった――というわけで、まずは若者に『山月記』を強く推したい。

時代も性格も違うけれど、どちらも1人の父親の物語だ。

■自尊心・羞恥心を捨て去って表現する浜田省吾

『山月記』を読んで私は、突然、浜田省吾のことを思い出したのだ。もっとも「虎」にならなそうな音楽家として。

白状すれば、30代くらいまでは、あまり得意ではない音楽家だった。理由は単純で「おしゃれじゃない」と思ったのだ。それは尾崎豊に対してと同じ拒否理由だった。

――いつかあいつの足元に BIG MONEY 叩きつけてやる

おいおい、都会的じゃない、東京的じゃない、暑苦しいよ!

逆に、都会的でいよう、東京的でいよう、クールに構えようと、バブル真っ盛りの中で、強く願っていた私だった。

でも浜田省吾という人は、「都会的で東京的でクールに歌おう」なんて、当時も今も、これっぽっちも思っていない音楽家なのではないか。ありのままの心、歌いたいメッセージを、ごくごく素直に歌ってきた音楽家なのではないか。

ここで思うのは、浜田省吾以外の他の音楽家が、ありのままの心、歌いたいメッセージに、都会東京クールな、ふわっとしたコーティングを施していたのは、彼(女)の自尊心と羞恥心ではなかったかということ。

ありのままなんて歌うなよと制してくる自尊心と羞恥心――。

年を取ると、怖いものがなくってくる。そして人生を振り返って、自尊心・羞恥心でどれだけのものを失ってきたのか、よく分かる。何であそこで何で照れてしまったんだろう、カッコつけちゃったんだろう――そんな気分が高まるにつれ、私の人生の中で、浜田省吾の歌が刺さり始めた。

――額が床に付くくらい 頭を下げ毎日働いてる

私の浜田省吾フェイバリット『I am a father』(05年)の歌い出し。自尊心や羞恥心なんかに、まったく邪魔されていないフレーズだ。そして当時の私は、実際こんな気分で働いていたのだから、自尊心や羞恥心なんかに、この曲を聴くこと・歌うことを、まったく邪魔されなくなっていた。

――ムービースターじゃない ロックスターでもない

同じく『I am a father』のこのフレーズなんかは、当初は「おまえ(=浜田省吾)はロックスターやないかい」と突っ込みたくなったものだが、何度も聴くごとに、「浜田省吾は自分のことを本気で、ロックスターだと思っていないのではないか」と思うようになった。それほどまでに自尊心、羞恥心が薄い人、いや、それらをかなぐり捨ててありのままの心、歌いたいメッセージに素直な人なのではないかと。

若者に言いたくなる。浜田省吾ですらそうやってきたのだから、まだ何ほどのものでもない君は、自尊心・羞恥心なんて捨て去って、もっと素直に表現しようよって。そうしないと、虎になっちゃうよって。

[ライタープロフィール]

スージー鈴木(すーじーすずき)

音楽評論家、小説家、ラジオDJ。1966年11月26日、大阪府東大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。音楽評論家として、昭和歌謡から最新ヒット曲までを「プロ・リスナー」的に評論。著書・ウェブ等連載・テレビ・ラジオレギュラー出演多数。

著書…『大人のブルーハーツ』(廣済堂出版)、『サブカルサラリーマンになろう』(東京ニュース通信社)、『〈きゅんメロ〉の法則 日本人が好きすぎる、あのコード進行に乗せて』(リットーミュージック)、『弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる』(ブックマン社)、『中森明菜の音楽1982-1991』(辰巳出版)、『幸福な退職 「その日」に向けた気持ちいい仕事術』『サザンオールスターズ 1978-1985』『桑田佳祐論』(いずれも新潮新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『平成Jポップと令和歌謡』『80年代音楽解体新書』『1979年の歌謡曲』(いずれも彩流社)、『恋するラジオ』『チェッカーズの音楽とその時代』(いずれもブックマン社)、『ザ・カセットテープ・ミュージックの本』(マキタスポーツとの共著、リットーミュージック)、『イントロの法則80’s』(文藝春秋)、『カセットテープ少年時代』(KADOKAWA)、『1984年の歌謡曲』(イースト新書)など多数。