第12回 永井荷風『濹東綺譚』と、はっぴいえんど『風街ろまん』

スージー鈴木

今回は永井荷風の『濹東綺譚』を選んだ。一説には、彼の最高傑作と言われる。読みは「ぼくとう・きたん」。「濹東」とは「隅田川の東」という意味で、具体的には、向島のあたりのことらしい。

作品内に出てくる私娼街の地名が「玉の井」。現在の東武スカイツリーラインの東向島駅の旧名が「玉ノ井駅」。つまりはあのあたりだろう、といっても、行ったことなどないのだが。今度行ってみよう。

1936年完成、37年発表。 「最高傑作」とはいっても、ストーリーらしいストーリーはなく、濹東=玉の井の町並みや、その雰囲気、空気を、克明に描くために書かれたようなものだと読み取った。

――わたくしは東京市中、古来名勝の地にして、震災の後新しき町が建てられて全く旧観を失った、其状況を描写したいが為に、種田先生の潜伏する場所を、本所か深川か、もしくは浅草のはずれ。さなくば、それに接した旧郡部の陋巷(ろうこう)に持って行くことにした。

「種田先生」とは、主人公(つまりは永井荷風本人)が書いている小説の主人公の名前なのだが、それはともかく、関東大震災が破壊した東京の「旧観」、ひいては江戸の町並みに対する永井荷風の執着が感じられる一文である。

まぁ、アメリカ、フランスへと洋行して戻ってきた人だ。発展と天災で、ぐんぐん変わっていく故郷のありし日の姿に、強烈なノスタルジーを感じても、まったく不思議ではない。

私が愛した東京人の書き手。小林信彦は、いくつかのエッセイで戦前の東京へのノスタルジーを、松本隆は、特にはっぴいえんど時代の作詞で東京五輪前の東京へのノスタルジーを、がしがし埋め込んでいた。ノスタルジーが表現へのエンジンになっていた。

いわば「東京喪失」による表現――。

若い頃、小林信彦を読んで、松本隆を聴いて、「あぁ東京人になりたかった!」と強く思ったものだ。そして「僕も東京喪失してみたい!」とも。

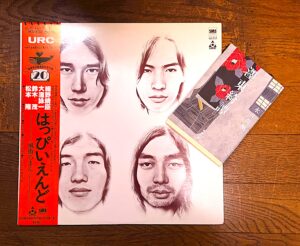

当時、早大生協の地下1階で2割引で買った『風街ろまん』と。

- 濹東綺譚と「早稲田綺譚」

『濹東綺譚』の新潮文庫を買ったのは、早稲田大学・早稲田キャンパスの端にある早大生協地下1階の書籍売り場だった。その昔、39年前の春、上京したての私が、緊張しながら、足を踏み入れていたところだ。

当時はレコード売場も併設されていて、学生は何と、2割引きで買えたのだ。39年前、ここで初めて買ったのは、当時すでに、歴史的名盤と言われていた、はっぴいえんどの『風街ろまん』。

早大生協も、場所こそ変わらないが、中は昔とかなり変わってしまった。レコード売場は、もちろんもう無いし、隣にあった、私がミック・ジャガーの来日公演(88年)のチケットを入手したチケットぴあも無くなっている。

地下から階段をのぼって外に出れば、通称「グランド坂」を超えたところにあった安部球場もきれいさっぱり無い。今でも変わらずにあるのは、グランド坂を下りきったところにあるレコード屋「サウンドショップニッポー」ぐらいのもの。39年前、私が福永恵規『風のInvitation』のシングル盤を買った店だ。キャンパスの中、校舎はビルのようにぐんぐん上に伸びて、何だか偉そう、かつありきたりな感じになっている。

「あっ、これが東京喪失じゃないか!」

よく考えたら、私が上京してから、約40年も経ったのだついに私にも「喪失」できる権利が舞い込んだのだ。

『風街ろまん』には、松本隆の強烈なノスタルジー、東京喪失感溢れる『暗闇坂むささび変化』という曲が入っている。

勝手に改題、「グランド坂むささび変化」。約40年前のむささびが舞い降りる。レコード売場、チケットぴあ、低層校舎……をむささびが次々と飛び移り、そして、サウンドショップニッポーに着地する。

これが私の早稲田綺譚だ。ももんがー!

- 喪失せよ、綺譚を集めろ

「東京に出てきてよかった」「あれから東京に居続けてよかった」とは、特に思わないのだが、それでも、ひどく緊張しながら見つめていた、あの頃の東京が、強烈に懐かしい。狂おしいほど愛おしい。

だから私はもう、立派な東京喪失患者だ。永井荷風、小林信彦、松本隆の仲間だ。調べたら『濹東綺譚』発表時の永井荷風は、今の私と同じ58歳だ。仲間以上に、タメじゃないか。

最後に、私事で申し訳ない。息子がこの春、生まれ育った関東から離れた地で大学生になった。ちょうど今頃、緊張感を持って、新しい街を見つめているのだろう。

これからの人生、その地にずっと住み続けるかどうかなんて、彼にも誰にも分からない。ただひとつだけ言えるのは、今見つめているその街並みや、その雰囲気、空気、さらには風が、いつか強烈に懐かしくなる、狂おしいほどに愛おしくなる、ということだ。

君は喪失する。だから、今グッと見つめるのだ。画面越しではなく、その眼で。永井荷風のように、小林信彦や松本隆のように。喪失せよ、綺譚を集めろ。今君が見つめている春こそが、青い春だ。

[ライタープロフィール]

スージー鈴木(すーじーすずき)

音楽評論家、小説家、ラジオDJ。1966年11月26日、大阪府東大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。音楽評論家として、昭和歌謡から最新ヒット曲までを「プロ・リスナー」的に評論。著書・ウェブ等連載・テレビ・ラジオレギュラー出演多数。

著書…『沢田研二の音楽を聴く1980-1985』(日刊現代)、『大人のブルーハーツ』(廣済堂出版)、『サブカルサラリーマンになろう』(東京ニュース通信社)、『〈きゅんメロ〉の法則 日本人が好きすぎる、あのコード進行に乗せて』(リットーミュージック)、『弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる』(ブックマン社)、『中森明菜の音楽1982-1991』(辰巳出版)、『幸福な退職 「その日」に向けた気持ちいい仕事術』『サザンオールスターズ 1978-1985』『桑田佳祐論』(いずれも新潮新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『平成Jポップと令和歌謡』『80年代音楽解体新書』『1979年の歌謡曲』(いずれも彩流社)、『恋するラジオ』『チェッカーズの音楽とその時代』(いずれもブックマン社)、『ザ・カセットテープ・ミュージックの本』(マキタスポーツとの共著、リットーミュージック)、『イントロの法則80’s』(文藝春秋)、『カセットテープ少年時代』(KADOKAWA)、『1984年の歌謡曲』(イースト新書)など多数。