第14回 野坂昭如『火垂るの墓』と高畑勲と早川義夫

スージー鈴木

今回は、野坂昭如『火垂るの墓』だ。本連載、これまでに比べて、ぐっと手前の時代の作品となる。1967年の10月発表なので、この作品は私よりも若い。

『火垂るの墓』――もちろん、1988年に公開され、大きな評判を得た、あの「ジブリ映画」の原作である。

ジブリ映画について、私はそれほど詳しくはない。しかし、決して嫌いではなく、例えば『千と千尋の神隠し』(01年)には深い感銘を受けた。

ただ噂ばかり聞いていた映画『火垂るの墓』を、私は観ていない。言わずもがな、小説も読んでいなかったので、今、新潮文庫版を読むことが、正真正銘「初・火垂る」ということになる。

ストーリーは、もう説明するまでもないだろう。終戦前後の兵庫県で、身寄りのなくなった兄妹=清太と節子が、戦禍の中、悲劇的な最期を迎えるという、ある意味で非常にシンプルな構成の短編である。

度肝を抜かれたのが、野坂昭如による独特の文体だ。その複雑な文体こそが、シンプルな短編に強烈な重みを与える。例えば衰弱した節子を、清太が医者に連れて行くシーン。

―― 夙川駅前の医者を訪れても、「滋養つけることですな」申しわけに聴診器胸にあて、薬もよこさず、滋養といえば魚の白身卵の黄身バター、学校からかえると父から送られた上海製のチョコレートが郵便受けにあったり、少しお腹こわせば林檎をすってガーゼでしぼって飲み、えらい昔のように思うけど、おととしまではなんでもあった、いや二月前かて、お母ちゃん桃を砂糖で煮たり、カニ缶を開けたりしとったのに、甘いもんいらんいうて食べんかった ヨーカン、臭いいうて捨てた興亜奉公日の南豆米の弁当、黄檗山万福寺のまずい精進料理、はじめて食べたスイトンの喉を通らんかったこと、夢みたいや。

恐るべき長文である。その上、最初は客観的な文体なのだが、徐々に清太の主観に変化して、「夢みたいや」と最後は完全に独白になる。

ただ、これがどうしたことか、スイスイと読みやすいだけでなく、理路整然と整理された短文の積み重ねよりも、心に迫ってくるではないか。そんな中、重要な部分は、短文ですぱっと言い切る。

――八月二十二日昼、貯水池で泳いで壕へもどると、節子は死んでいた。

しかし、ここでも短文の後に長文がくっつく。

――骨と皮にやせ衰え、その前二、三日は声も立てず、大きな蟻が顔にはいのぼっても払いおとすこともせず、ただ夜の、蛍の光を眼でおうらしく、「上いった下いったあっとまった」 低くつぶやき(以下略)

「骨と皮」「蟻」、そして「蛍」という名詞が、直前の短文に、強烈なリアリティを与えるではないか。

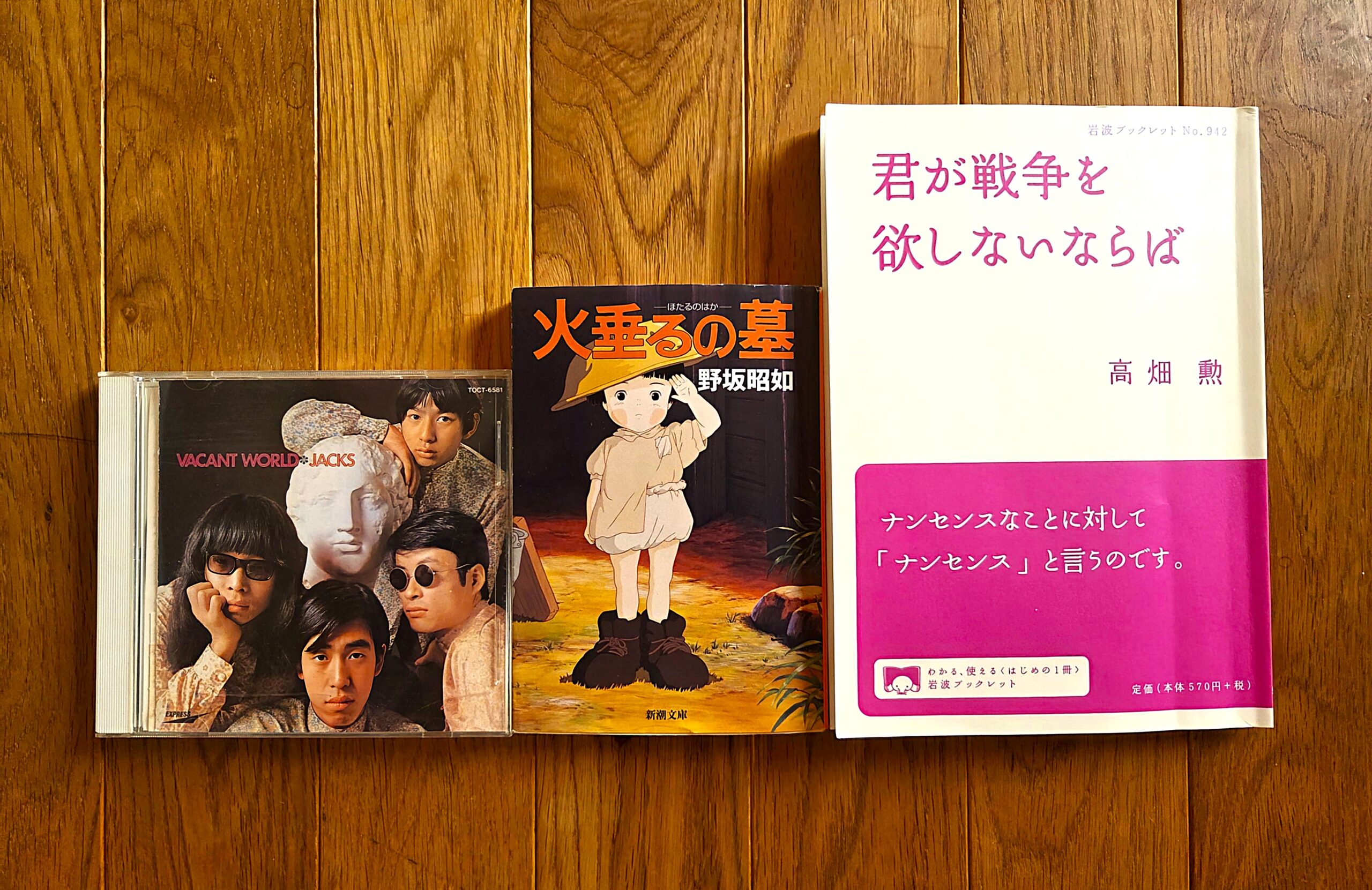

左は早川義夫がいたジャックスのアルバム(ジャケット左の長髪が早川)

- 高畑勲の反骨精神の本質とは

さて、今回はもう1冊、ご紹介したい。それは映画『火垂るの墓』の監督=高畑勲による『君か戦争を欲しないならば』(岩波ブックレット)である。2015年に、彼の故郷である岡山で行われた講演を一冊にまとめたもの。冒頭で、彼は、このような問題提起をする。

――『火垂るの墓』が完成すると、この映画は「反戦映画」というジャンルに入れられました。しかし私はそれに違和感を覚え、「これは反戦映画ではない」と主張しました。それでは、どういう映画のつもりだったのかということをここで説明するのは、長くなるのでいたしません。 なぜ 『火垂るの墓』が”反戦映画”ではないかということについて申し上げます。

続いて、こう言い切る。

――『火垂るの墓』という映画も、戦争がもたらした惨禍と悲劇を描いています。しかし、そういった体験をいくら語ってみても、将来の戦争を防ぐためには大して役に立たないだろう、というのが私の考えです。その理由は、端的に言いますと、戦争を始めたがる人も、こういう悲惨な状態になってもよいとは絶対に言いません。いやむしろ、必ず、「あんな悲惨なことにならないためにこそ、戦争をしなければならないのだ」とか、「軍備を増強しなければいけないのだ」と言います。

と、高畑勲は「戦争がもたらした惨禍と悲劇」を語ることの無効性をとうとうと語るのだ。ただ私は、このパートよりも、次の何気ない指摘に、高畑勲という人の本質、強烈な反骨精神を確かめる。

――それにしても、いまの映画やテレビドラマは嘘をつき過ぎですね。戦前を描いた作品でも、みんなハグしているじゃないですか。あんなことしないですよ。握手もしないんですから。そのころの日本の挨拶というのは、ちゃんと距離を取ってお辞儀をするだけですからね。

「嘘つくんじゃねえよ」――彼の反骨精神の本質は、そういうことだと思う。そして『火垂るの墓』が「反戦映画」ではないとしたら、それは「嘘ではない本当の戦争を描く映画」ではなかったか。だからこそ『火垂るの墓』に目を付けたのではないか。

一般的な「戦争映画」は、ヒロイックでドラマティックで、時にはロマンティックである。神風特攻隊に入隊したイケメンが殉死する瞬間、オーケストラによる壮大な音楽が流れたりする。

「そんなのは嘘なんだよ、音楽なんて流れねえよ」

「戦争って、臭くって汚くって、途方もなく腹が減るんだよ」

「戦争とは、骨と皮だけになった少女が、蟻にまみれながら、蛍を数えるということなんだよ」

- 早川義夫1969年のアルバムと琉球新報2025年の指摘

ここで思い出したのは、早川義夫が1969年に出したアルバムのタイトルである――『かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう』。

まぁ、暗い暗いアルバムである。当時全盛のグループサウンズ(GS)とも、その対抗馬としての反戦フォークとも異なる、異常に内省的なアルバムである。

ただ、ここではアルバムの中身ではなく、タイトルの話をしたいのだ。ヒロイックでドラマティックでロマンティック――、つまりは「かっこいいもの」として語られる戦争が、高畑勲には、嫌で嫌でたまらなかったのではないかとという話を。だから『火垂るの墓』を制作したのではないか、と。

そういえば、ちょっと前(6月22日)の琉球新報「<金口木舌>分からないままなんて」が読ませた。

朝ドラ『あんぱん』の1シーンについて書いている。主人公・嵩は中国福建省の奥地に派兵されている。1945年、戦況は悪化し、食料の補給路は断たれ、嵩らは空腹に苦しむ。という設定の上にある、こういうシーンだ(NHK出版『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 あんぱん Part1』より)

――ある日、空腹に耐えかねた康太が警備中に民家に押し入り、「食い物をよこせ!」 と老婆を銃で脅した。嵩(註:主人公)と神野が止める中、老婆は最後の食料の卵をゆで、三人に与えた。嵩は「シェイシェイ」と繰り返し、三人は泣きながら卵を食べた。

「感動的」なシーンだろう。ヒロイックでドラマティックで、ちょっとだけロマンティック。嵩たちは「かっこいい」とも言えるだろう。少なくともとっても善良である。対して、地上戦が行われた沖縄のオピニオンリーダー紙は、こう書く。

――▼NHKの連続テレビ小説「あんぱん」は戦争を描く。兵士となった主人公は中国へ送られ、部隊は補給を絶たれる。ようやく手に入ったゆで卵を殻ごと食べる演出で飢えの苦しみを表現した▼ドラマで日本兵は飢えで錯乱し、現地住民に銃を向けて食料を奪おうとするが、住民はその行為を哀れみ、ゆで卵を差し出す。それを「略奪」ではなく「供出」と解釈すれば日本兵の残虐さは薄らぐ。それでよいのか

放っておくと、戦争は、つるっとシュッとした手触りで語られる。それは一体、誰の思い通りのことか。

「ヒロイックでドラマティックでロマンティックなものは、なんてかっこ悪いんだろう」。そう思わなければいけないのではないか。80年後の夏には。

[ライタープロフィール]

スージー鈴木(すーじーすずき)

音楽評論家、小説家、ラジオDJ。1966年11月26日、大阪府東大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。音楽評論家として、昭和歌謡から最新ヒット曲までを「プロ・リスナー」的に評論。著書・ウェブ等連載・テレビ・ラジオレギュラー出演多数。

著書…『沢田研二の音楽を聴く1980-1985』(日刊現代)、『大人のブルーハーツ』(廣済堂出版)、『サブカルサラリーマンになろう』(東京ニュース通信社)、『〈きゅんメロ〉の法則 日本人が好きすぎる、あのコード進行に乗せて』(リットーミュージック)、『弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる』(ブックマン社)、『中森明菜の音楽1982-1991』(辰巳出版)、『幸福な退職 「その日」に向けた気持ちいい仕事術』『サザンオールスターズ 1978-1985』『桑田佳祐論』(いずれも新潮新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『平成Jポップと令和歌謡』『80年代音楽解体新書』『1979年の歌謡曲』(いずれも彩流社)、『恋するラジオ』『チェッカーズの音楽とその時代』(いずれもブックマン社)、『ザ・カセットテープ・ミュージックの本』(マキタスポーツとの共著、リットーミュージック)、『イントロの法則80’s』(文藝春秋)、『カセットテープ少年時代』(KADOKAWA)、『1984年の歌謡曲』(イースト新書)など多数。