第19回「小心者の反抗」

コバン・ミヤガワ

ボクは反抗したかったのだ。あの日一度だけ、ボクは小心者の反骨を表に出した。

街を歩けば、ブレザーの胸元に花のコサージュを付けた学生が、清々しくたむろしている。もうすぐ会えなくなる寂しさと、開放感を噛み締めながら笑い合っている。「もうそんな季節か」と横を通り過ぎるボクの胸は、懐かしさで少しキュッとする。

卒業シーズンに思い出すのは、卒業式の練習だ。

毎日毎日、何時間もかけて練習する。立ったり座ったり、お辞儀を揃える。揃うまで何度でもやり直す。

一体何のために、あの練習があるのだろう。もちろん礼節は大事だ。式典に相応しい立ち振る舞いを身につけることは、今後も役に立つだろう。しかし「揃っていた方が美しい」という理屈で何度もやり直させるのはいかがなものか。美しかったら何なのだ。来賓や親に「よく教育されている」と思われたい教育者のエゴなのか。その証拠を示したいのか。いかにも昔気質な習慣に思う。

理由はあっても、理屈が時代とそぐわないことはたくさんあるんじゃないか。

高校の卒業式を間近に控えたその日も、粛々と何時間も練習をしていた。ボクが苦手だった体育教師が司会だ。あいも変わらず「パイプ椅子の音を立てるな」だの「まだお辞儀が揃っていない」「心の中で1、2、3と数えろ」という声がスピーカーから体育館に響き渡る。

ボクは嫌気が差していた。「一度言われりゃ当日もやれるっつーの!」と心で叫んでいた。しかしそんなこと小心者には言えるわけもない。いくら揃えたつもりでも「まだだ」と先生は言う。これ以上何を求めるのというか! 沸々と心が煮える。

足元の冷える寒い体育館で、ふとボクは決心した。

「お辞儀してやらん」

一度だけ、ほんの一瞬だけ抵抗してやる。そう考えた。

「一堂、礼」という掛け声に、みんなが頭を下げる。しかしボクは頭を下げなかった。微動だにせず、直立していた。あの時の景色は、なかなかのものだったと記憶している。黒い海にぽっかり浮いているみたいだった。

小心者なりの細やかな反抗だった。

「やり直し!」体育館に声が響き渡る。

「一人だけ礼を忘れとる奴がおるぞー。名指ししてもいいんだぞ」と先生。

ボクは清々しかった。本当に些細な抵抗だったし、周りの生徒にはバレていない(やり直しになったことは申し訳ないと思っている)。先生たちも「ボーッとしていて忘れていた」くらいに思っていただろう。それでも、「違う。わざとお辞儀をしなかったんだ」、そう思えるだけで満足だった。

あの時、ボクは一瞬だけ心の底からロックしていた。

まあ、何度もできる度胸はなく、その後は普通に皆と同じく、練習したわけだが。

小心者の細やかな反骨精神。ボクにとっての卒業シーズンの思い出だ。

ということで、今月は「反骨」がテーマです。

反骨と言えば、このジャンルを外さないわけにはいくまい。

パンク!

パンクロックだ。そもそも「パンク」とは何か。そこからお話ししていきたい。

「パンク」とは、1970年半ばにアメリカ、ニューヨークで始まったとされている。その代表格として有名なバンドが、ラモーンズやパティ・スミスだ。その翌年には、イギリスのロンドンでセックス・ピストルズが人気を博し、ロックの新たなムーブメントとして台頭していく。

「パンク」と聞くと、激しいサウンドや派手な髪型やファッションスタイルを想像することだろう。もちろんパンクロックの大事な要素である。しかし特筆すべきはその精神、いわゆる「パンクな精神」だろう。たまに「あの人はパンクだな」なんて言葉を耳にする。今でこそ「尖っている人」のような使われ方だが、その本質は何なのか。

「パンク」な思想とは「反政府、反体制」的で自由でありたい欲求や思想のことを指す。大きな枠で言い換えれば「反骨精神」である。ラモーンズのギタリスト、ジョニー・ラモーンはパンクについて「俺にとってのパンクとは、一人の個人であること、そして常識に逆らうことだ」と言う。さらに、セックス・ピストルズのボーカル、ジョン・ライドンは「パンクとは自分自身に忠実であることだ。ファッションじゃない」と言い放つ。つまり、社会や仕組みに囚われず、抵抗し、自分に誇りを持ち、自由に生きること。それこそが「パンク」の根幹なのだ。

「尖っている」というよりも「自由な人」こそパンクというべきなのかもしれない。

「パンク」について少し分かったところで、日本でのパンクロックの広がりについて見ていきたい。

アメリカ、そしてイギリスでのパンクの台頭以降、日本でも数々のパンクバンドが人気を博した。その中でも、一躍パンクの認知度を引き上げた存在として真っ先に挙がるのは、ブルーハーツだろう。

彼らの曲は、シンプルでストレート。少年のような青春を感じさせる曲は、若者の心を鷲掴みにした。

そして今回紹介するバンドも、日本ロックを語る上では外せないパンクバンドだと思っている。

「Hi-STANDARD」

1991年に結成された3人組の伝説的パンクバンドである。通称ハイスタと呼ばれる彼らの特徴は、大きく3つだ。

まずは日本における「メロコアパンク」の立役者だという点だ。

「メロコア」とはメロディックハードコアの略である。ハードコアパンクの一種で、特徴として疾走感あふれるサウンド、シャウトなど激しい音楽だ。その中でもギターのリフやメロディーに重きを置いたジャンルが「メロコア」と呼ばれる。「ロック」→「パンク」→「ハードコアパンク」→「メロコアパンク」と細分化される。海外で有名なバンドだと、Green DayやSUM41などがメロコアパンクに分類される。

ブルーハーツもパンクだが、さらに激しい。しかし、聴きやすく、メロディーも馴染みやすい。一言で言えば「楽しい」。それがハイスタのパンクである。

ハイスタの特徴2つ目は、歌詞が全部英語であるという点だ。

全部英語の歌詞について、ベースボーカルの難波章浩は「Green DayやNOFXに肩を並べたかった」と述べている。世界も視野に入れていたのだろう。実際に海外での評価も高く、1stフルアルバムの「GROWING UP」は海外でも発売され、70万枚を売るヒットを飛ばす。

難波の歌うジャパニーズイングリッシュは、日本語で歌うとクサい歌詞でも、英語だとすんなり聴くことができる。スッと胸に染み込む。

理由はどうあれ、英語で歌を歌い、そしてここまで人気を博したのは、ハイスタが最初だろう。

「楽しい」パンク。歌詞が分からなくても、馴染みやすく、耳に残る。サビはなぜか歌えちゃう。歌詞の意味を調べるとクサいことを言っているが、抵抗なく心に染み込む。

それがハイスタの音楽なのだ。

最後の特徴は、あくまで「ストリート」という点だ。

メディアの露出をほとんどせず、ライブを精力的に行なう。

さらには彼らが企画した音楽フェス「AIR JAM」を開催するほどである。出演するのは、ほとんどメディアに出ないアーティストばかり。それでも大好評だった。

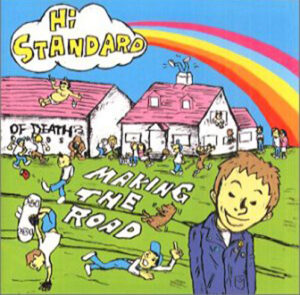

そして伝説となっているのが3rdアルバムの「MAKING THE ROAD」の発売である。

インディーズレーベルからの発売でありながら、100万枚のミリオンヒットを記録する。メディアに出ず、広告もほとんど打たず、完全に口コミだけでヒットしたのだ。今なお語り継がれる伝説である。

メディアに縛られることなく、あくまで自由。これを「パンク」と言わずして何と言おうか。

ハイスタは2000年のAIR JAMを最後に活動を休止したが、2011年の東北大震災をきっかけに再結成。11年ぶりのAIR JAMで活動を再開する。ライブでは「俺ら、日本のために集まったんだよね」と開口一番言っていた。泣ける。泣けちゃいますよ!

その後も、16年ぶりに事前の告知なしで新曲を発売。朝お店に行くと、ハイスタの新曲が並んでいる。ファンにとっては心臓が飛び出るほどの衝撃だっただろう。伝説は未だ健在である。

今回は、卒業式とパンクのお話でした。

人生、ちょっとくらいパンクのエッセンスが必要なのかも。

[ライタープロフィール]

コバン・ミヤガワ

1995年宮崎県生まれ。大学卒業後、イラストレーターとして活動中。趣味は音楽、映画、写真。

Twitter: @koban_miyagawa

HP: https://www.koban-miyagawa.com/