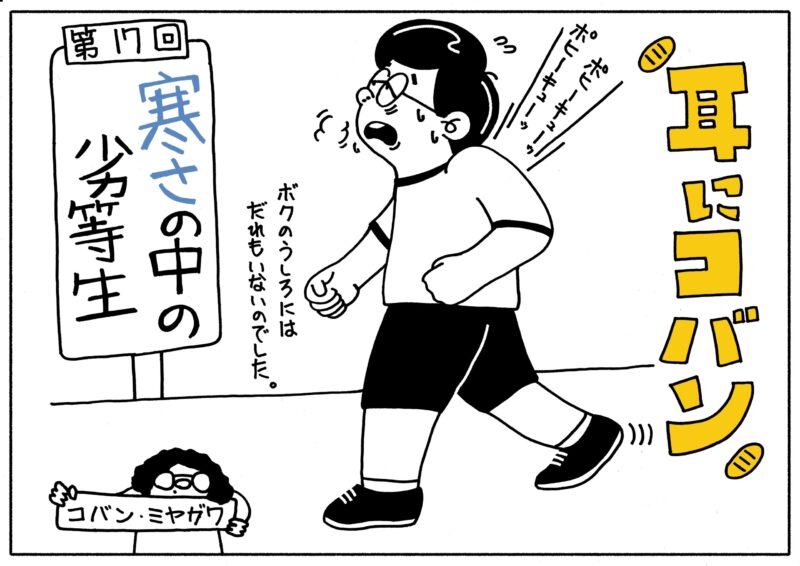

第4回 寒さの中の劣等生

コバン・ミヤガワ

寒さと劣等感は、同じ頃にやってくるのだった。

先月に引き続き、学生の頃の話をもう少し。

冬は最も憂鬱な季節だった。

寒いからではない。

体育で持久走があるからだ。

魔の種目「持久走」である。

何を隠そう、ボクは持久走が大の苦手だった。

ボクほど持久走を嫌っている人間はそういまい。それほどの自負をもって持久走を嫌悪している。

嫌いな理由は大きく2つ。

まず、とにかくボクは遅かったのだ。いつもビリ。

あまりにも遅いので、高校の体育の授業では、みんなが体操をしている間に「お前は遅いんだからもう走り出せ!」と体操禁止令を言い渡され、一人だけ早くスタートさせられていた。

まあ、それでもビュンビュン抜かされビリだったわけなのですが。

誰もいない外周の池のほとりをトコトコ走るのだ。

走り終わるのは大体、次の授業が始まるギリギリ。

チンタラ走ってると思われていたかもしれないが、大真面目にビリだったのだ。

太っていたのもあるケド。圧倒的劣等感である。

ボクは持久走を走っていて限界に達すると、変な音が出る。

走り始めると当然「ハァ、ハァ」と息切れが始まる。そのうち段々「ゼェ、ゼェ」と乾いたような息づかいになる。ここまではまだ許容範囲。

そしてボクの持久力が限界に達すると、突然「ポヒーキューッ! ポヒーキューッ!」という息づかいになる。いや、息づかいというよりも、あれは体の内部から湧き上がる異音である。喉元からではない、その奥底のどこからともなく「ポヒーキューッ!」と体が限界を教えてくるのだ。

これが聴こえ始めると限界である。

ボクはこれを「持久力限界アラーム」と呼んでいた。

腰は痛いし、変な音は鳴るし、持久走は散々である。

もう一つの嫌いな理由は、持久走のシステムにある。

なんで順位をつけるんじゃ!

「持久走で体力アップしよう!」とか「目標タイムを決めて、達成できるようにしよう!」という目的はまだ理解できる。

だがそこに順位をつけて、体力カーストを作る意味が本当に理解できない。

「順位をつけた方が、同学年の中で自分がどのくらいの位置にいるか分かりやすいだろう」という浅はかな考えが本当に嫌で嫌でたまらなかった。

極めつきは毎年行われる「全校持久走大会」だ。

毎年、運動公園を貸し切って、全校生徒で持久走をするのだ。

そこでも順位をつけられ、上位を表彰する。

なんだあのイベントは。

ボクみたいな持久走が遅い人間からしたら、見せしめでしかない。

「こんなに遅い人間でーす!」と言って回るようなものだ。

しかも運動会とは違って、何かを競うわけでも、勝ち負けを決めるわけでもない。

もちろんそこでもビリなわけで……

「もうすぐ最後の人が走り終わりまーす」なんて大きなアナウンスまでされる始末。

清々しいまでのビリッケツである。

ただ場所を変え、全校生徒で大袈裟な体育の授業をしているだけではないか。

あれは本当に必要なイベントかいまだに疑っている。

全員が同じ体格、体重で順位を競い合うなら何も文句は言うまい。

しかし1人1人、体格、体力、運動神経が違う中で、ヨーイドンでみんな同じと認識され、順位をつけられるのにどうしても納得がいかない。

「持久走は自分との戦いだぞ!」なんていつかの体育の先生が言っていた。

だったら順位をつけないでくれ。

運動会で優勝を争うわけでも、試合で勝ち負けを決めるわけでもない。

別にボクは、持久走の全てを否定しているわけではない。

持久走という運動は、とても大切だと思っている。

ただ、あれは己自身で競う種目であり、順位なんてものは余計なお世話なのだ。

以上、後ろに誰もいなかったボクの思いでした。

さて、そろそろ音楽の話を。

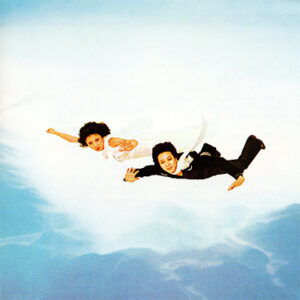

今回紹介するのは、おそらく史上初の「海外で認められた日本のロックバンド」である。

サディスティック・ミカ・バンドというグループがいる。

1972年結成、元フォーク・クル・セイダース(「あの素晴らしい愛をもう一度」や「悲しくてやりきれない」などを生み出したグループ)の加藤和彦、そして加藤の妻ミカ、角田ヒロと共に結成したバンドだ。

なぜ「サディスティック」と付けたかというと、ボーカルのミカの包丁さばきが、すごくサディスティックだったからだとか。

今回は、なぜサディスティック・ミカ・バンドが日本のみならず、世界的に評価を受けているのかについて、探っていきたい。

それを理解するために、サディスティック・ミカ・バンドの1974年発表の『黒船』というアルバムを見ていきたい。

このジャケット、見たことある方もいらっしゃるのではないだろうか。

様々なウェブサイトなどで「日本の名盤」として挙げられている数ある日本のアルバムの中で、トップ100には常連でランクインしている。

その理由として、このアルバムが「コンセプトアルバム」という形態をとっていることが挙げられる。コンセプトアルバムとは、アルバム全体を通して、一つのテーマに沿っていたり、1曲目から最後の曲を1つのストーリーとして作られたアルバムのことである。

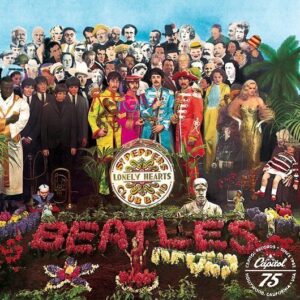

有名なところだと、ビートルズの『サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(1967)などがある。

このアルバムも「ペッパーズ軍曹とその仲間たちの物語」というコンセプトのもとアルバムが作られている。

今回の『黒船』もタイトルの通り、黒船というコンセプトのもと作られている。

なぜ黒船なのか。この点については「西洋と日本を繋いだ代名詞」としての意味が込められていると思う。

もう少し掘り下げよう。

『黒船』というアルバムには、1人のイギリス人が大きく関わっている。

その名をクリス・トーマスという。彼は音楽プロデューサーで、その当時ビートルズやピンク・フロイドなどを手掛けていた。

クリスは、サディスティック・ミカ・バンドのファーストアルバムを聴き「このバンドをプロデュースしたい」と申し出た。クリスのプロデュースで生み出されたアルバムが『黒船』だったのだ。

クリスのプロデュースによって「西洋からみた日本のイメージ」というテイストが黒船には注がれたのではと考える。

アルバムを聴いてみると、ロックやファンク、フュージョンといったジャンルだが、その節々から「日本っぽさ」や「東洋のミステリアスさ」が覗いてくる。

7曲目の「よろしくどうぞ」という曲なんかは、まさにチンドン屋である。

西洋からみた「東洋らしさ」をクリスのプロデュースとサディスティック・ミカ・バンドのサウンドで表現したのだ。このアルバムで、歌のない所謂「インスト」の曲が多いのも、サウンドに重点を置いたからではないだろうか。

『黒船』はアメリカ、イギリスでも発売され、翌年にはロキシーミュージックというバンドの前座としてイギリスでツアーも行った。そこでの評判も高まり、サディスティック・ミカ・バンドは海外での評価を獲得した。

そしてもう1つ「黒船」という言葉の意味には「欧米の音楽を日本に」という意義も込められていると考える。

70年代といえば、日本は歌謡曲やフォークの全盛期。

そんな70年代に新しい風を吹かせようとしていたのではないだろうか。3曲目の「タイムマシンにおねがい」なんかは、すごく分かりやすいロックソングだ。そのほかにもファンクやフュージョンのサウンドを取り入れ、今までにない新しさをもたらしている。

「西洋からやってきたものの代名詞」としての「黒船」だったのではないだろうか。

このように『黒船』は「欧米と日本」「西洋と東洋」との橋渡しという意味が込められたアルバムなのだ。

ぜひ一聴してほしい。

今回は、サディスティック・ミカ・バンドから「日本らしさ」や「東洋らしさ」について考えてみた。

音楽に限らず「真新しさ」を追求しようとするものは、不思議なものでいつまでも色褪せることなく、新鮮である。

最後に、今年も拙い文章を読んでくれてありがとうございました。少しは成長できていたらいいのですが。そんなもの分からない。多分まだまだということでしょう。

あなたがボクの記事で、ちょっとでも共感してくれたり、音楽の知識がついたのならとても嬉しい限りです。

来年も、日頃のヘンチクリンな考えやら憤りに付き合っていただけると嬉しいです。

もちろん音楽もたくさん紹介する所存です!

はやっ。1年はやっ。もう年の瀬ですか……

メリークリスマス、そして良いお年を。

あ、あと、そこの持久走でいつもビリの君!!!(そうそういないだろうが)

頑張れなんて言いません。

嫌なら走らなくたっていいと思います。順位つけられるのが嫌ならやめたっていいです。

ただ、ビリになれるのは一人です。後ろに誰もいないのはたった一人なんです。ビリから見える景色と、その劣等感は絶対糧になると思います。

いっつも清々しいまでにビリだったボクが言うから間違いないです。

[ライタープロフィール]

コバン・ミヤガワ

1995年宮崎県生まれ。大学卒業後、イラストレーターとして活動中。趣味は音楽、映画、写真。

Twitter: @koban_miyagawa

HP: https://www.koban-miyagawa.com/