第6回 エモさとロック

コバン・ミヤガワ

自分の「癖」というものを「癖」の範疇から超越したかった。

文字が好きだ。

正確には、文字を書くのが好きだ。

ボクの文字に対する感情は並々ならぬものがある。

学生の頃は特にそうだった。

いかにしてキレイで読みやすい字を書けるか。なおかつボクらしい字を書くということにとても拘っていた。執着と言ってもいい程である。

クラスの誰もが、ひと目見て「ボクの字」だと分かるような字を書くことを目標にしていた。

シャーペンもいろんな種類を買った。どれが書きやすいか。どの太さがしっくりくるか、芯の濃さは。

そんな中、高校生の頃に密かに実践していたことがある。

「ボクフォント」である。

自分だけのフォントを作り上げるのだ。

皆さんも、文字の書き方はそれぞれ違うと思う。

しかし、一般的にはそれを「癖」という言葉で括り、それ以上にはしない。

そもそも「癖」というものは、無意識的に出るものであり、あまり意識することはない。他人に言われて初めて気がつくものだったりする。

ボクは「癖」を超越したかった。

ボクが無意識的に書いていた「ボクだけの文字」

それを「癖」という言葉で片付けてしまうのはもったいないじゃないか!

そこで癖を意識的に書くことにしたのだ。わざと「文字をボクの文字」にするのだ。

ボクが書けばボクの文字なのは当たり前の話だが、意識的に書けば「癖」を超えられると思ったのだ。

それが「ボクフォント」だ。

ひらがな、カタカナ、アルファベットはもちろん、漢字の作りや部首に至るまで「角は丸める」とか「この部分は略して書く」、「この部分は繋げる」といったルールを自分の中に設け、絶対にそれに従うのだ。見栄えが悪い箇所は、読みやすいように変更する。

読みやすくて、圧倒的にボクらしいフォントの完成である。

文字が統一されたノートを見ると、気分がいいし、何より文字を書くのが楽しい。

ボクの書く文章は全て「ボクフォント」の文字で綴られる。

決して上手な文字というわけではないが、読みやすいのは先生のお墨付きだった。

ただあまりにも文字が独特だったので、時々国語のテストで減点をもらうこともあった。

「略して書いている部分を略すな」ということらしい。正確に書けと。

確かに正しい漢字とは言えはない。ただ見やすい文字だという自信はあった。

ちゃんと情報伝達出来ているのだから、文字としての役割は十分以上に果たしているじゃないか。

「読みやすい不正確な文字」と「読みにくい正確な文字」だったらどちらがいいというのだ。

この2者のもどかしさに悩んでいたのでした。

皆様も、普段何気なくやっている「癖」をよくよく拘ってみると、面白い発見や何かがあるかもしれません。

そろそろ音楽の話を。

最近巷でよく聞くこの言葉。

「エモい」

「この曲、エモい」、「この写真、エモい」、「この本、エモい」

なんとも言葉にできない感情を最近では「エモい」と言う。

最近の若者言葉だ。

エモいってなんだろう。

この言葉自体は嫌いではない。

感情表現を怠っているという意見もあるだろうが、言葉にならない感情は存在しているとボクは思っている。

まあ、何でもかんでも「エモい」という言葉で片付けるのはどうかと思うが……

さしづめ昔で言うところの「をかし」だろう。

「趣がある」という意味の「をかし」

「言葉にならない感動や衝動」という意味の「エモい」

どちらも日本ならではの感情表現ではあるまいか。

今も昔も、日本人の心は近い感覚なのかもしれない。

しかし「エモ」=「Emotional(エモーショナル)」という意味は理解していても、この言葉の震源地を知っている人はあまりいないのではないだろうか。

「エモ」とは元々、海外でロックのジャンルを指す言葉だった。

「エモーショナル・ハードコア(エモコア)」とも呼ばれる音楽ジャンルがルーツなのだ。

感情を前面にさらけ出した歌詞やメロディーが特徴であり、1980年代には既に存在していた。

つまり1980年代には「エモいバンド」や「エモい曲」はすでにあったということだ。

日本で「エモいバンド」が登場するのは1990年代に入ってからだ。

今回は、そんな「エモいバンド」をご紹介。

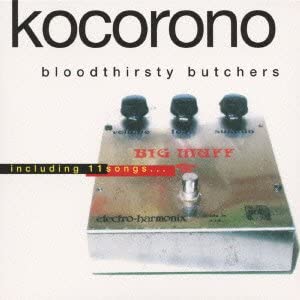

bloodthirsty butchers(ブラッドサースティ・ブッチャーズ)というバンドがいる。

1986年北海道で結成された、日本のエモコアを語る上で外すことのできないバンドだ。

このバンドのことを書き出すと、おそらく「耳にコバン」5回分くらい使ってしまいそうなので、控えめにさせていただく。

それくらいボクはこのバンドを敬愛し、影響を受けている。

魅力はいくらでもあるが、なんと言ってもギャンと轟くギターのサウンドと吉村秀樹の無骨な歌声だ。力強い印象を与えながらも、どこかキラキラしていて、そして叙情的。

今回はまず、1996年に発表した4枚目のアルバム『kocorono』というアルバムをご紹介。

1曲を除くすべての曲名が月の名前になっている。

2月から始まり、1月で終わるという異色のアルバムだ。

ブッチャーズを語る上でこのアルバムは欠かせない。もちろん曲それ自体が素晴らしいという点もあるが、何より型破りなアルバムなのだ。

聴いたことのない曲の構成や展開、真似のできないコードなど「kocorono」は他の追随を許さない独特なアルバムである。

異様に長いイントロ、インスト曲なのかと思えば急に歌い出す。曲の終わりがあまりにも急にブツッと終わっていたりと、今までたくさん聴いてきた「イントロ〜Aメロ〜 Bメロ〜サビ」のような構成にはなっていない。

ギターもなんのコードを弾いているのか分からない。そもそもコードを弾いているのかさえ怪しい。

これは本当に衝撃だった。かといって気味が悪いわけではなく、心地よさすら覚える。

歌詞も決してストレートではない。心の切れ端を切って貼ってで寄り合わせたような歌詞だ。

なんが言いたいのかは、聴き手が想像するしかない。それがサウンドや曲構成と相まってますます想像が捗るのだ。

このアルバムについてはいろんな議論がされているが、ボク的見解としては音楽の持つ「不完全さ」を目指したのではないかと思う。

型にはまり完璧を目指し、それを追求する音楽よりも、偶然や突発的なアイデアを大切にし、それを楽しみ、熱く、そして全身全霊でロックに向き合った結果なのではないだろうか。

その偶然や計算できない「不完全さ」こそブッチャーズの追い求めたものだと感じる。

気になった人は「7月/July」という曲なんかがおすすめ。とってもいい曲。

テクニックや歌声を、単に「上手い」「下手」で言い表せない。

決して上手いとは言えない、しかし底知れぬ魅力がある。

ある種の「不完全性」

これこそ音楽の「エモい」ではあるまいか。

「エモいが知りたきゃロックを聴け」とそういうことだ。

ブッチャーズはもっともっと語りたい。

いずれまたお話しするかも。

今回はこの辺で。

[ライタープロフィール]

コバン・ミヤガワ

1995年宮崎県生まれ。大学卒業後、イラストレーターとして活動中。趣味は音楽、映画、写真。

Twitter: @koban_miyagawa

HP: https://www.koban-miyagawa.com/