第2回 ボクら大人になるんだ、ベイベー

コバン・ミヤガワ

つい先日、1つ年下のいとこに赤ちゃんが生まれた。

心底嬉しい。新しい生命の誕生はいつだって嬉しい。

まだ会えていないが、きっとすごく可愛い。

素敵な名前をもらって、これからすくすく大きくなるんだ。

そんなことを思っていたら、ふと気がついた。

「ボクらは気づかぬうちに、思ってるよりずっと大きくなっていたんだ」

お盆や正月なんかにみんなで集まって、ご飯を食べたり、遊んだりしていたいとこが、今や立派なお母さんである。

ちょっぴり妙な感覚だ。

まあ、当たり前の話だ。生きているんだもの。毎年ひとつずつ歳を重ねる。そりゃあ大人にもなる。

だがいつの頃からだろう、大きくなるのを感じなくなったのは。

いつからだろう、大人になるのを自分で止めたのは。

気がつけば「時間」という、絶対的な一方向の流れに完全にぷかぷか浮いているだけだ。

小さい頃は「大きくなって、いつかは死ぬ」というただならぬ恐れがあった。それと同時に「小さくなるかもしれない」という一抹の恐怖が心のどこかにあった気がする。

そのうち、小さくならないことに気がつく。生き物はだんだん大きくなる。大人になって、いつかは死ぬ。

「大きくなる」ということを受け入れ、大人になって、死への恐怖が少し薄れる。

ある時を境に、大人になることを「成長」ではなく「老いる」という言葉で表現し始める。

まるでもう成長しないかのように。諦めたかのように。

確かに生物としてはそうかもしれない。髪は白くなり、シワが増える。

だがそれを「老い」という言葉で片付けてしまうのはもったいない気がしてならない。

なんだかネガティブではないか。せっかく生きているんだったら、もっとポジティブに「生きる」を肯定すべきなのだ。

だからボクはこんな言葉で生活するようにしている。

「ボクらは毎日大人になるんだ」

昨日よりも今日、今日よりも明日、間違いなく大人になっている。

「20歳を過ぎれば大人」というのはあくまでも数字や法律といった概念でしかない。

赤ちゃんであろうと、じいちゃんばあちゃんでもおんなじなのだ。

みーんな毎日大きくなるんです。

至極当たり前な話だが、赤ちゃんが生まれてしみじみそう思いました。

あの子もきっとたくさん泣いて、たくさん笑って、いろんなことを感じながら大きくなっていくんだ。

とっても楽しみである。

この場を借りて、心から祝福を!

さて少し深い話になったが、今回のテーマは「赤ちゃん」である。厳密には「Baby」がテーマである。

「Baby」を皆さん、どうカタカナに書くだろう。

ほぼ全員が「ベイビー」か「ベイベー」、あるいは「ベビー」だと思う。

映画なんかを観ていると「ヘイ、ベイビー!」なんて言っているし、確かにそう聞こえる。

だが厳密にはどうやら「ベイビー」や「ベイベー」ではないらしい。本当に正確にカタカナに表記する場合「Baby」は「ベイベイ」あるいは「ベイビイ」となるらしいのだ。

「ベイビーがベイビーではない」と少しややこしくなったところで、一度ベイベーは置いておき、音楽の話を。

前回は、60年代終わりから70年代初頭に活動したバンド「はっぴいえんど」の話をさせてもらった。

ですます調の歌詞、日本語ならではのダジャレのようなダブルミーニングの表現など、彼らは間違いなく「日本語ロック」の先駆者だったと言える。

ビートルズの登場によって市民権を獲得した音楽のジャンル「ロック」。

「海外の音楽」という固定概念に一石を投じたのが「はっぴいえんど」だった。

さて、「はっぴいえんど」が解散した年と同じ、1972年4月、神奈川県の川崎駅近くの楽器屋にこんな張り紙が貼られていた。

「ビートルズとロックンロールが好きなヤツ、求ム!」

張り紙を貼った男は、ビッグになることを夢見て広島から上京し、その言葉通り、彼はその後日本のロックシーンに燦然と輝く大スターになる。

その張り紙を見た一人の男と共に、ひとつのバンドが誕生する。

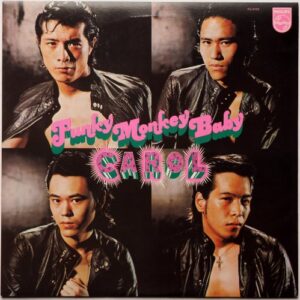

バンドの名前は「キャロル」

張り紙を貼った男の名前は矢沢永吉。

何を隠そうあのYAZAWAである。

今回はYAZAWAの永ちゃんではなく、キャロル時代の永ちゃんの話をしたい。

改めて、矢沢永吉は1972年にジョニー大倉と共にキャロルを結成する。

活動期間は1975年までとわずか3年間だったが、彼らは数々の名曲を残し、日本のロックシーンに大きな足跡を残した。

では、キャロルの残した影響とは何だったか。

そして何が「日本らしい」のか。

それはキャロルの中でも特に有名な、1973年発表のこの1曲を聴いてからにするとしよう。

まずは歌詞だ。以下、歌詞の一部である。

君はFunky Monkey Baby

おどけてるよ

だけど恋しい俺の彼女

君はFunky Monkey Baby

いかれてるよ

楽しい君といれば

愛されてるいつもSatisfied

君がいなけりゃ

Baby I’m blue, No……

さあ! なんて曲でしょーか!

この曲を聴いたことがない人はそういないだろう。

そう「ファンキー・モンキー・ベイビー」である。

誰しもどこかで、この曲のセクシーな矢沢永吉の歌声が耳に入っているはずである。

しかしながら、ほぼ全員がこの曲を初めて聴いた時、こう思ったことだろう。

「ファンキー・モンキー・ベイビーって何だ……?」

ファンキーでモンキーなベイビーである。

……いや、全然ピンと来ないヨ!

日本語の途中に意味のよく分からない英語が挟まってる!

単語自体の意味はなんとなくわかる。

今だってピンと来ないのだから、発表当時の人はなおのことだろう。

解説すると「ファンキー・モンキー・ベイビー」とは「イかれた恋人」みたいな意味のようだ。「ファンキー・モンキー」はスラングであり「狂った」という具合の意味になるそう。

そして「ベイビー」には「赤ちゃん」の他に「愛しい人」に向けても使う言葉なのだ。

正直なところ、ほぼ全員が聴いたことがあっても、しっかりと意味を理解して聴いていた人はなかなかいないのではないだろうか。

意味自体ははっきりと分からないが、なんだか言いたくなるし、何よりカッコいい!

それでもいいのだ。「何だかかっこいい」という音楽の聴き方があってもまったくいいのだ。

キャロルの影響とはそこだ。

キャロルは、それまでの日本のロックにはなかった新しさをもたらしたのだ!

つまり「日本語と英語をミックスした」という新しさだ。

「日本語なら日本語」「英語なら英語」という曲たちが主流だった時代に「歌詞の一部を英語にした日本の曲」というジャンルを生み出した。

そしてさらに「日本語を英語っぽく歌う」という歌い方でも矢沢永吉は新しいと言える。

彼の巻き舌のように歌う歌い方は、英語と日本語を反発させることなく、見事に一曲の中で融合させている。

今でこそ、こういった歌詞の作りをしている曲はたくさんある。

ありふれているから、不思議に思うことはないだろう。

しかし70年代にキャロルが作った曲たちの真新しさは衝撃的だったのではないだろうか。

そして何が「日本らしい」のか。

ここでようやく「ベイビー」に話は戻る。

先ほどお話ししたように「ベイビー」や「ベイベー」は、厳密には正しいカタカナとは言えない。しかしどうして現在「ベイベイ」とは言わないのか。

そこにロックが影響してくる。

日本のロックンローラーは英語を、耳から入ってくる音を頼りにカタカナにしたのだ。

「Baby」がたとえ「ベイベイ」であったとしても、「ベイビー」と聞こえたらそれは「ベイビー」なのだ。だってそう聞こえるのだから。

聞こえた通りにカタカナに変換したのだ。

そして「Baby」が「ベイビー」として日本中に広がる。これを「正しくはベイベイだぞっ!」と正そうとしたところで、それは無理だろう。

これだけが要因であるとは言い切れないが、「Baby」という英語が「ベイビー」として日本語の中で成立しているのは、ロックの影響が多大にあると考えられる。

もしもキャロルが正確に「ファンキー・モンキー・ベイベイ」として曲を発表していたら、「Baby」は「ベイベイ」として日本で広まっていたかもしれない。

ともすれば「ベイビー」や「ベイベー」は、日本のロックがもたらした一種の「日本らしさ」と言えるのではないだろうか。

では今回はこの辺で。

サンキューベイベイ!!

うーん。

サンキューベイビー!!

うん、こっちのほうがいい。

[ライタープロフィール]

コバン・ミヤガワ

1995年宮崎県生まれ。大学卒業後、イラストレーターとして活動中。趣味は音楽、映画、写真。

Twitter: @koban_miyagawa

HP: https://www.koban-miyagawa.com/