第10回 「概念のオバケ」との戦い方

スージー鈴木

ロックンローラー的観点に立てば、打合せは極力短くしたいものです。ただ、これもロックンローラー的観点に立てば、濃密で有益な打合せは、正直、ちょっとは長くてもいいかも。真の敵は、密度の低い、ダラっとした、意味のない打合せなのです。

で、打合せを長く空虚なものにするのは、私が「概念のオバケ」と考えている魔物が、打合せに降臨したとき。そのときは覚悟しないと。あぁ終電なくなるかも、と。

「概念のオバケ」、別名「抽象オバケ」。これ、何かというと、めっちゃ概念的で抽象的な議論に終始しているのに、自らの意見でマウント取ってやろうと思い込んだ一部の参加者が、必要以上に熱弁を振るう結果、議論がさらに概念的・抽象的になっていくという、最悪の光景です。

私は広告会社にいたものですから、コピーやスローガンの言葉尻について、概念的な議論が延々と続く場面によく出くわしました。

実例で言いますね。例えばですが、ある得意先に企業理念を提案するとして、「先進的」と「挑戦的」という言葉が、理念ワードの候補に上がっていたとします。すると、マーケティング担当の、いかにもデジタルに強そうなAさんが、

「僕は『先進的』がいいと思うんだよ。これからはDXじゃん、デジタル・トランスフォーメーションじゃん。そんなDX時代に向けて、得意先がイノベーティブにトランスフォーメーションしていく感じを表していると思うからさ」

対して営業で、体育会系で、いかにもデジタルに弱そうなBさんが、

「いやいや、そういことちゃうねん。今赤字に陥っているあの会社が、負けずにチャレンジするぞ、すんごいことやるぞっていう『挑戦的』な感じで行くべきやん」

これが、「概念のオバケ」が打合せに降臨している地獄絵図。地獄絵図の特徴は、ちょっと引いて見たら、「正直、どっちでもいいんじゃないか?」と感じてしまうこと。もうちょっと具体的に言えば、両方に共通するルールのない、永遠に噛み合わない話をしているから、「どっちでもいい」と思ってしまう。

それでも、決着は付けなきゃいけないし、「先進的」と「挑戦的」、本当は、どちらかのワードの方がベターな提案のはず。ではどう議論を進めるか。

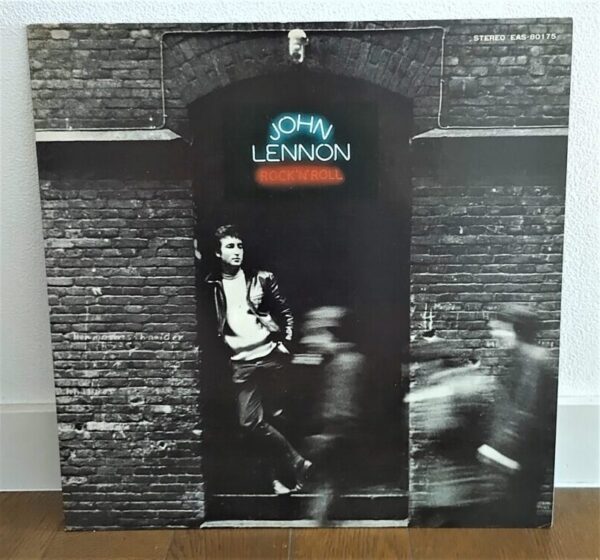

「ロックンロール」と言えば、やっぱこれかしら

●「具体」に引きずり落とすこと

その結論は明快で、議論を「具体」に引きずり落とすということです。この「引きずり落とす」という表現には、私の長年の実感がこもっています。「概念のオバケ」の仕業で宙に浮いている議論に「具体」というヒモを付けて、下にずるずると引きずり落とすという感じなのです。

「具体」とは「具体物」。つまり、「概念のオバケ」への対抗策は、「具体物」へのアナロジー(比喩)なのです。

例えば、さっきの議論を野球(それも野球に詳しくない参加者でも分かるレベルの)で喩えたら。

「あ、Aさんの言っている『先進的』はつまり、最新の変化球をがんがん取り入れて、10種類くらいの球種を使い分けるダルビッシュで、Bさんの『挑戦的』は、そもそもピッチャーとバッターの二刀流という、前人未到のアイデアを実行した大谷翔平ということですよね?」

数字を使うのは、より分かりやすい。特に「0を1に⇔1を100に」「マイナスからゼロに⇔ゼロからプラスに」という言い回しなどは、とても明快で、効果も高い。

「あ、Aさんの言っている『先進的』は、1を2に・10に・100に、と進めるということで、Bさんの『挑戦的』は、0を1にする、無を有にするということですよね?」

さらには感覚的にピンとくる、形容詞や色とかも有効です。

「あ、Aさんの言っている『先進的』は、色で言えば、デジタル業界で重宝される明るい水色、ライトブルーで、Bさんの『挑戦的』は、メラメラな真っ赤っ赤ですよね?」(これは自分で決め付けず、参加者から色の意見を募ってもいい)。

ま、どんなアナロジーを用いるべきかは時と場合によるのですが、いずれにせよ、『先進的』対『挑戦的』の議論ではなく「ダルビッシュ、1を100に、ライトブルー」対「大谷翔平、0を1に、真っ赤っ赤」と、あるルールに沿った「具体」の対比の方が、ぜんぜん議論しやすい。

だから、長い打合せに参加している人、とりわけ年寄りは、「概念のオバケ」を「具体」で引きずり落とすことが必要なのです。

「概念のオバケ」を引きずり落としたとき、ドンガラガッターン!と大きな音がするほどの衝撃が打合せに生まれます。その音はまるで、岩石(ロック)が転がり落ちる(ロール)ような、つまりはロックンロールに似ているのです。

[ライタープロフィール]

スージー鈴木(すーじーすずき)

音楽評論家、小説家、ラジオDJ。1966年11月26日、大阪府東大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。音楽評論家として、昭和歌謡から最新ヒット曲までを「プロ・リスナー」的に評論。著書・ウェブ等連載・テレビ・ラジオレギュラー出演多数。

著書…『桑田佳祐論』(新潮新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『平成Jポップと令和歌謡』『80年代音楽解体新書』『1979年の歌謡曲』(いずれも彩流社)、『恋するラジオ』『チェッカーズの音楽とその時代』(いずれもブックマン社)、『ザ・カセットテープ・ミュージックの本』(マキタスポーツとの共著、リットーミュージック)、『イントロの法則80’s』(文藝春秋)、『サザンオールスターズ 1978-1985』(新潮新書)、『カセットテープ少年時代』(KADOKAWA)、『1984年の歌謡曲』(イースト新書)など多数。